- 乳幼児・学童期

- 子育て支援

- 当別地区

おひさま

児童発達支援事業所

- 児童発達支援

住所:〒049-0101 北斗市追分7丁目8-8

電話:0138-84-1505

FAX:0138-48-7800

施設一覧ゆうあいの運営施設・事業

障害者支援施設

住所:〒049-0282 北斗市当別697番地

電話:0138-75-3018

FAX:0138-75-2522

障害者支援施設

住所:〒049-0282 北斗市当別697番地

電話:0138-75-3018

FAX:0138-75-2522

障害者支援施設

住所:〒049-0282 北斗市当別697番地

電話:0138-75-3018

FAX:0138-75-2522

おしま学園は、道南で唯一の福祉型障害児入所施設です。定員は30名で運営しており、3つの寮で、8~19歳の利用者さんが生活しています。現在は小学生14名、中学生6名、高校生以上9名の方々が利用しており、男女比はおおよそ「7:3(男児:女児)」です。ショートステイや日中一時支援の事業も行っており、関係機関との密接な連携を通して、ご家族や地域のニーズにも応えられることを目指しています。

おしま学園では、事故・ヒヤリハット報告の提出について「事故を起こしてしまった」「ミスをしてしまった」などとネガティブにとらえるのではなく、「積極的な提出はリスクマネジメントにとって大切なこと」としてポジティブにとらえ、報告を支援に役立てるための取り組みを行っています。

おしま学園では原則として毎月「事故防止対策委員会」を開催しており、その中では事故・ヒヤリハット報告も議題として取り上げています。発生した事故・ヒヤリの事例を共有し、特に報告が多かった利用者さんについては、どの時間帯に多いか等の傾向の分析を行い、対策について話し合っています。今回はその一例をご紹介いたします。

おしま学園に入所しているAさんの事例を紹介いたします。

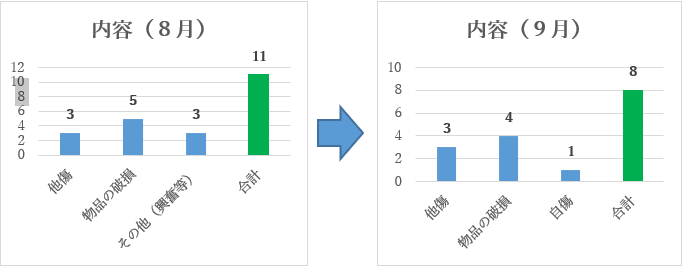

Aさんは重度の知的障がいをもつ自閉症のお子さんです。感覚的な過敏さがあり、他のお子さんが泣いたり怒ったりしているのを、見たり聞いたりすることが苦手です。変化が苦手で、いつもと違う環境や、想像していたものとは異なる状況になると、自分の手を噛んだり(自傷)、周囲の人を叩いたり(他傷)、衝動的に物を壊したり(物品の破損)することがあります。

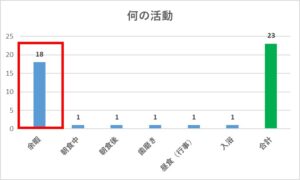

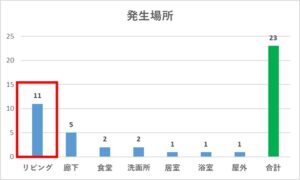

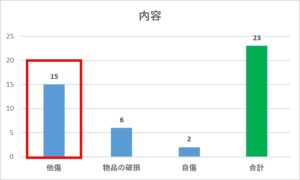

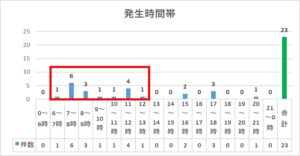

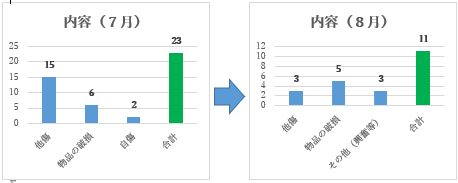

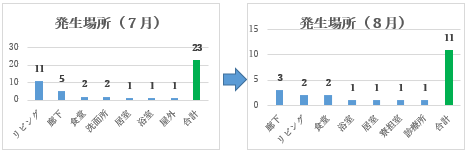

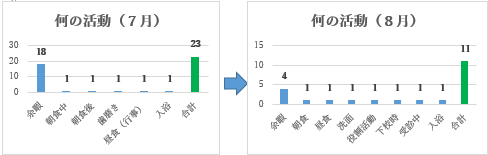

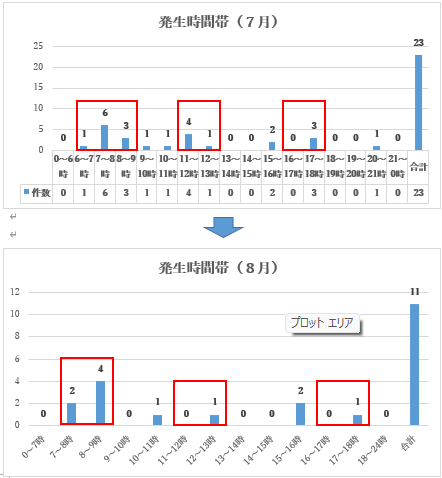

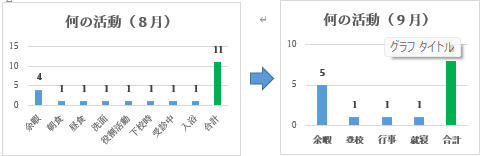

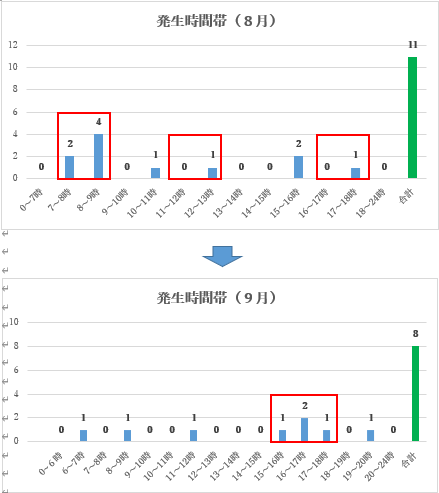

以下が、およそひと月の間に発生したAさんの事故・ヒヤリハット事例のグラフです。「何の活動」というのは、食事や歯磨き、余暇活動など、どの活動のときに何件起きているかを整理したものです。「発生場所」は「どこで起きたか」を、「内容」というのは事故・ヒヤリハット報告に該当する事例がどのようなかたちで現れたのかを、「発生時間帯」は起床から就寝までの時間を1時間ごとに区切って、どの時間帯が多かったのかを整理したものです。

・『余暇時間』に、『リビング』で、『他傷』することが多い。

・午後よりも午前の方が多い。食事前後の時間帯も多い。

⇓ 以上のことから…

・余暇の過ごし方の見直しが必要である。

・リビング以外での活動も提供出来るとよい。

・食事前後の日課を調整すると効果的かもしれない。

ということをこのときには確認をしました。

前回の事故防止対策委員会での確認からおよそひと月経ったときに、その後の経過について確認をしました。その結果は以下のようになっていました。

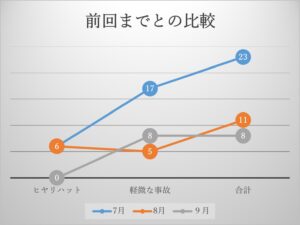

・ヒヤリハットの報告数は、いずれも6件で、7月と8月とを比較して変わりありませんでした。

・軽微な事故は、7月が17件だったのに対し、8月は5件と大幅に減っていました。

その詳細は以下の通りとなっていました。

・内容としては他傷が大幅に減っていました。職員と一緒に活動する時間を設けたり自立課題に取り組んだり(余暇の過ごし方の見直し、リビング以外での活動の提供)、苦手とする利用者さんと食事の時間をずらしたり(朝食前後の日課の調整)、予防的な対応が有効だったと推測されました。。

・今後の対策としては、職員と誰か(職員でも利用者さんでも来客者でも)が話しているときに他害行為が表出することが多い(原因は不明、話し声が不快?)ため、職員の会話には注意し、必要に応じて場所を移すなどの対応をとることによって、他害行為を減らすことが出来るかもしれないことを確認しました。

・発生場所は、7月はリビングが突出して多かったものが、8月は分散されており、リビングでの発生件数も減少していました。リビング以外での活動を提供するなど、予防的な対応が効果を発揮していると推測されました。

・活動の場面としては、余暇時間に多いという状況に変わりはありませんでした。

・発生時間帯は、食事前後に多い状況は改善されていましたが、8月は朝の時間帯に多い傾向が見られました。

<その他の考えられる予防的な対応について>

〇傾向の分析だけでなく、個別のエピソードを通じて考えられる予防的な対応についても確認をしました。

・入浴時に体に泡が残った状態で浴槽に入ろうとしたところを、Bさんが気にして泡を流したことからお風呂の湯をBさんに浴びせることがあった → 職員が泡を確認する

・下膳時に箸を床に落として叫ぶことがあった → トレーを使用する

・精神科診察時に、器具で腕をトントンされたことで、医師と引率職員を叩くことがあった

→ これから何をするか等を視覚的に伝える

ということを、このときの話し合いでは確認をしています。

さらにひと月後、改めて経過を確認しています。

・9月は、ヒヤリハットの報告件数が0件でした。

・事故報告は8件と8月よりも増えていましたが、全体の件数としては減少していました。

・内容としては、8月から大きな変化はまりませんでした。「自傷」というのは、他利用者の大きな声に反応して興奮し、「うるさーい!」と叫んで自分の頭を叩いたというものです。

・発生場所としては、9月は食堂や浴室、寮担室や診療所での発生はありませんでした。前回までの話し合いで確認した対応策(Aさんへの入浴時の配慮や、寮担室前では職員の引き継ぎ等は控える(場所を変える)、精神科受診時の支援など)が有効だったと推測されました。

・余暇時間帯に多いことは変わりありませんが、食事場面や洗面、入浴等の活動時には発生していないことから、食事ではトレーを使用するようにしたことなど、考えられる対策を実行に移したことで効果が出ていることが推測されました。

・8月は朝に多かったのに対し、9月は夕方の時間帯が多かったです。

・また、グラフだけでは分かりませんが、これまでに多かった物品の破損や突発的な他傷は、当該の集計期間だけを見れば夕方に集中していました。

・ただし、夕方の時間帯に多く、その前の時間帯に少なかったことの原因ははっきりとは分からず、偶然の可能性もありました。

・行事の関係で登校の動きがいつもと異なる、理学療法士が寮に来ていたなど、普段とは異なる状況が苦手ということは継続して見られているため、変更も含めて見通しを持って活動出来るような支援は、引き続き検討し実施していかなければならない、ということをこのときの委員会では確認しました。

ここまで、Aさんの取り組みをご紹介してきましたが、ほんの一例です。児童期の支援を担うおしま学園は、子どもが走って転んでケガをしたり、様々なことに興味を示して学ぶ過程で物を壊してしまったり、子ども同士でけんかして相手を叩いてしまったりするような経験は避けて通れないことかもしれません。だからこそ、起きたことをそのままにするのではなく、しっかりと職員で共有し、経験として蓄積し、支援に役立てていく必要があるのだと思います。事故防止の取り組みは、子どもたちの権利擁護にも通じる大切なことだと考えています。これからも、おしま学園の職員全員で一丸となって努力を続けたいと思っています。

星が丘寮は、平均年齢49歳の利用者の方60名が暮らす入所型施設です。利用者の方の多くは知的障がいの伴った自閉症の障がいをかかえています。支援する上で、大切にしていることは、ひとりで出来ることを通して、自発性を高め、一人ひとりの生活スタイルを獲得することです。

暮らし

その日一日の見通しや、月の予定、年間の予定を知るために、その人がわかりやすい方法で伝えます。また、暮らしに必要な生活スキルについても一人ひとりが理解できる方法で伝え、利用者の方自身でできることを支援しています。

日中の活動

やり遂げた“達成感”を感じられるように作業の内容、ボリュームを工夫します。平日の日中活動は、作業活動を中心に展開しています。3種類の作業班と、施設の外にある事業所で作業を行っています。

余暇

一人ひとりが楽しめるように、その人なりの“好き“癒し“感じることができるように支援しています。個人で楽しむこと、グループで地域の支援資源を活用して取り組んでいる活動も支援しています。

事故対策委員会は、管理職、各部署のチーフで構成されています。リスクに関して日常業務で気が付いたことを検討したり、提出された事故報告書やヒヤリ報告などを再度検証し、同じような事故を起こさないこと、リスクと想定される事案や事故に繋がりそうなことを未然に防ぐことを目的に実施されています。

事故対策委員会で協議された内容は、担当者の会議でも周知され、支援者が、支援場面で想定されるリスクをマネジメントできるように、事故対策委員会を中心にサポートしています。

○服薬状況

利用者の60名の方の58名が、てんかん、行動障害、アレルギー、成人病といわれる疾患などから、服薬している状況があります。抗てんかん薬・行動障害、成人病の疾患など複数の医療機関から処方されている利用者の方も一定数います。

服薬場面では、食後など服薬の所定の時間が決められていることが多いので、限られた時間のなか、多くの利用者の方の服薬支援を行うことと、支援者が口の中に薬を含ませるなど直接的な介助を必要とする利用者の方もいます。

また、食事の支援場面とも重なっており、様々な状況からも服薬する場面はヒューマンエラーが起こりやすい状況と考えています。

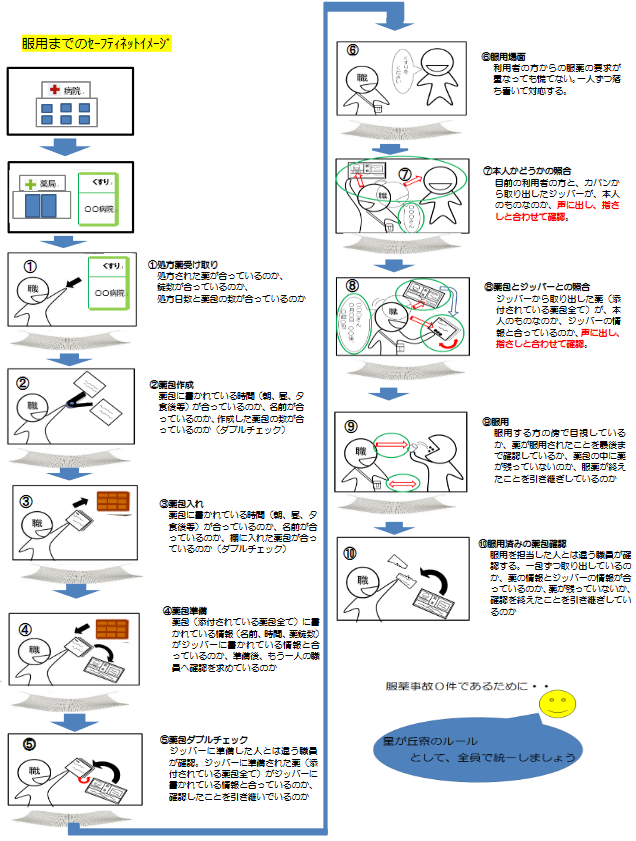

〇取り組み

服薬事故は、薬の内容や量によっては生命に重大な危機を及ぼす、決して起こってはならない事故ととらえています。医療機関からの薬の受け取りから服薬後の確認まで、一連のながれの各場面に留意事項を加えマニュアルを作成し、必要に応じて見直しを行ってきました。

支援者のなかには複数のユニットにまたがって業務を行うことがあること、作業担当者などは口の中に薬を含ませるなどの場面では支援していますが、服薬の作成場面で携わっていない支援者もいます。

どこに誤薬の危険性があるのかなど、支援者が服薬の過程のなかで理解をすすめることができるように、A4用紙1枚でイメージできるシートを作成しました。